Plan d’action stratégique pour l’anticipation du potentiel retrait européen des substances actives et le développement de techniques alternatives pour la protection des cultures (PARSADA)

Partager la page

Afin de ne pas laisser les agriculteurs sans solution face au potentiel retrait de substances actives au niveau européen, le Gouvernement a initié au printemps 2023 un plan d’action destiné à donner de la visibilité aux agriculteurs et engager les acteurs à construire de nouveaux itinéraires techniques pour protéger les cultures. Connu sous le sigle PARSADA, ce dispositif qui avait été annoncé au SIA 2023, est entré dans une phase opérationnelle de financement des projets dès le début de l’année 2024. Il se poursuit en 2025.

Premier axe de la nouvelle stratégie Ecophyto 2030, le plan d’action stratégique pour l’anticipation du potentiel retrait européen des substances actives et le développement de techniques alternatives pour la protection des cultures (PARSADA) a pour objectif d’appuyer les filières dans la construction et la mise en œuvre de plans d’actions spécifiques, allant de la recherche au déploiement de solutions alternatives, afin d’anticiper le retrait potentiel de certaines substances actives phytopharmaceutiques utilisées dans une ou plusieurs filières agricoles. Il concrétise le principe « pas d’interdiction, sans solutions ».

Cette démarche suit une méthode innovante qui comprend la recherche et l’évaluation exhaustive des leviers disponibles ou possibles pour la protection des cultures, en donnant la priorité aux solutions non chimiques comme le biocontrôle, l'innovation dans les pratiques culturales, les avancées en matière d'agroéquipements, les progrès génétiques des semences, et l'intégration de technologies telles que l'agriculture de précision.

L’objectif est d’appréhender, face aux risques d’impasse techniques, l’éventail des solutions disponibles en s’attachant à identifier les facteurs clés de leur déploiement. Il s’agit de traiter de toutes les questions intéressant la protection des cultures, filière par filière, sur les court, moyen et long termes.

En 2024, il a bénéficié d’un financement inédit à hauteur de 146M€, au titre de la planification écologique.

Fin 2023, 14 premiers plans d’action ont été validés en Comité inter-filières présidé par le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. Leur publication a été accompagnée par celle d’un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) pour la proposition de futurs projets (cf. ci-dessous).

Au cours de l’année 2024, un plan d’action spécifique à la filière Châtaigne a également été validé : il regroupe 5 thématiques d’intérêt, priorisées par les représentants de cette filière.

Fin 2024, les travaux ont repris au sein des filières, en vue d’aboutir à la validation de la 2e vague de plans d’actions en 2025.

L’appel à manifestation d’intérêt (AMI) « Investir pour élargir la palette des solutions mises à disposition des agriculteurs et développer les alternatives aux produits phytopharmaceutiques »

Le présent appel à manifestation d’intérêt (AMI) porte sur les plans d’action filières de la 1ère vague de priorisation (cf. liste ci-dessous). Il sera actualisé par ajout des nouveaux plans d’action construits par les filières de production, au fur et à mesure de leur validation.

Première étape importante du déploiement du PARSADA, l’AMI, vise à :

- Recueillir des propositions d’actions ou de projets dans les domaines de la recherche, du développement et du déploiement, s’inscrivant dans les plans d’actions élaborés par les filières de production,

- Identifier des propositions pour le développement de nouvelles solutions de régulation et de contrôle des bioagresseurs et des adventices dans les cultures végétales.

La recherche d’alternatives mobilise un large éventail d’acteurs : les acteurs de la recherche fondamentale et appliquée, les acteurs des filières (filières de production, coopératives et négoces, transformation et distribution), les firmes phytopharmaceutiques (développement de solutions de biocontrôle, etc.), les fabricants d’agroéquipements, les acteurs du conseil des agriculteurs (notamment pour accompagner la reconception des assolements ou des pratiques culturales), ainsi que les acteurs de la formation initiale et continue, en particulier l’enseignement agricole.

Les porteurs sont encouragés à regrouper les projets complémentaires pour favoriser les dynamiques collectives.

À Télécharger :

-

À Télécharger :

Il est attendu l’envoi des lettres d’intention [AMI PARSADA – Nom du projet] à l’adresse : ecophyto2030@agriculture.gouv.fr

Ces lettres d’intention sont relevées tous les 2 mois, à partir du 31/01/2024. Après relève, elles sont transmises au comité scientifique et technique du PARSADA (CST) qui en réalise une expertise scientifique et technique. Une réponse est par la suite, transmise au porteur par la DGAL, sous la forme d’un avis.

Ces éléments d’analyse doivent conduire à guider les porteurs dans la concrétisation de leur projet, avec l’appui des cellules d’animation des filières de production. En effet, constituées autour des Instituts techniques, ces cellules ont pour rôle d’aider les porteurs en instruisant ces propositions et en procédant avec eux, à des regroupements de projets, en vue de couvrir un maximum des actions des plans validés.)

-

Les projets élaborés doivent répondre aux problématiques prioritaires identifiées dans les plans d’action du PARSADA, validés en comité inter-filières (cf. liste des plans d’action validés ci-dessous). Les recherches menées doivent à la fois viser à la réduction de la dépendance aux produits phytopharmaceutiques de synthèse et permettre d’accélérer la mise au point et le déploiement de solutions alternatives pouvant mobiliser, seules ou en combinaison, l’ensemble des leviers disponibles.

Le guichet pour leur dépôt est le téléservice de FranceAgriMer, conformément à la décision du directeur de cet établissement.

Pour être validé in fine par la Directrice générale de l’Alimentation, le projet, après une étape de recevabilité administrative, est expertisé successivement par trois comités :- le comité scientifique et technique du PARSADA (CST), co-présidé par les deux co-présidents, Monsieur Christian Huyghe et Monsieur Medhi Siné,

- la ou les Task Force(s) filière(s) concernée(s),

- le comité des financements (COFIN) composé de représentants de la DGAL, de la DGER, de la DGPE, du CGAAER, du Directeur scientifique adjoint de l’INRAE, de FranceAgriMer, et des Direction de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt (DAAF) lors de l’évaluation de projets concernant les départements ultra-marins.

Pour en savoir plus sur le dispositif du PARSADA

-

Pour la mise en œuvre du PARSADA, une gouvernance spécifique a été mise en place. Elle repose sur deux niveaux distincts complémentaires :

- Un comité inter filières pour la protection des cultures, associant les représentants des filières (Interprofessions et Instituts techniques), les principaux partenaires (INRAE, ANSES, CIRAD, Chambres d’agriculture France, etc.), sous présidence du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et en présence de l’ensemble des ministères concernés : il s’agit d’un comité d’orientation stratégique qui se réunit une à trois fois par an.

- Huit tasks forces représentant chacune des grandes filières de production végétales du PARSADA : Grandes cultures, Semences & plants, Horticulture, Vigne, Fruits & légumes, Plantes à parfum aromatiques et médicinales et houblon, Cultures ultra-marines et Mode de production agriculture biologique. Ces task force associent les représentants des interprofessions, les instituts techniques les chambres d’agriculture, ainsi que la recherche académique (INRAE, CIRAD, ANSES) et la Direction générale des Outre-Mer. Ces task forces sont animées par les équipes du ministère chargé de l’agriculture et se réunissent sous la présidence de la directrice générale de l’alimentation.

Le comité inter filières et les task forces bénéficient des éclairages et des avis scientifiques du comité scientifique et technique du PARSADA (CST), composés d’experts indépendants de haut niveau placés sous l’autorité de deux personnalités choisies es qualité : Monsieur Christian Hyughe et Monsieur Medhi Siné. Le CST veille à la qualité scientifique et technique des projets déposés, il donne un avis systématique sur chacune des lettres d’intention et des projets déposés.

-

Pour la mise en œuvre du PARSADA, une gouvernance spécifique a été mise en place. Elle repose sur deux niveaux distincts complémentaires :

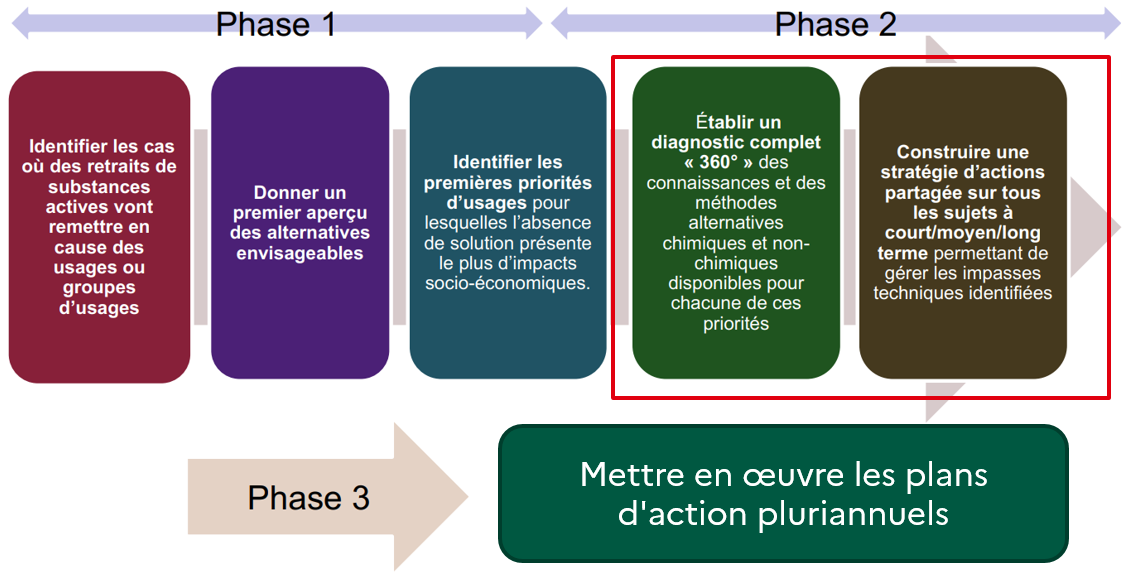

Les 3 phases du Plan d’action stratégique pour l’anticipation du potentiel retrait européen des substances actives et le développement de techniques alternatives pour la protection des cultures (PARSADA).

Phase 1

- Identifier les cas où des retraits de substances actives vont remettre en cause des usages ou groupes d'usages.

- Donner un premier aperçu des alternatives envisageables.

- Identififier les premières priorités d'usages pour lesquelles l'absence de solution présente le plus d'impacts socio-économiques.

Phase 2

- Établir un diagnostic complet « 360° » des connaissances et des méthodes alternatives chimiques et non-chimiques disponibles pour chacune de ces priorités.

- Construire une stratégie d'actions partagée sur tous les sujets à court / moyen / long terme permettant de gérer les impasses techniques identifiées.

Phase 3

- Mettre en œuvre les plans d'action pluriannuels.

Après installation de son organisation, les trois phases de déploiement du PARSADA dans chacune des filières, ont été les suivantes :

Phase 1 :- Identifier les cas où des retraits de substances actives vont remettre en cause des usages ou groupes d'usages,

- Donner un premier aperçu des alternatives envisageables,

- Identifier les premières priorités d'usages pour lesquelles l'absence de solution présente le plus d'impacts socio-économiques ;

Dans cette 1ère phase, il est également demandé aux filières de production de prioriser leurs attentes, ce qui conduit à la production de plans d’action par vague successive, validée annuellement.

Phase 2 :

- Établir un diagnostic complet « 360 » des connaissances et des méthodes alternatives chimiques et non-chimiques disponibles pour chacune de ces priorités,

- Construire une stratégie d'actions partagée sur tous les sujets à court / moyen / long termes permettant de gérer les impasses techniques identifiées ;

- Produire un plan d’action, véritable synthèse des travaux menés, afin de les mettre à la disposition du plus grand nombre.

Phase 3 :

- Après validation en comité inter filières, vient la phase de mise en œuvre les plans d'action.

- Chaque filière travaille sur un projet collectif et cohérent qui doit aboutir à la rédaction :

>>> de projets répondant aux plans d’action validés, pour la recherche, le développement et le déploiement des alternatives en priorité non chimiques ;

>>> de projets transversaux aux différentes filières pour mutualiser les moyens et les connaissances : désherbage non chimique avec diverses innovations, régulation naturelle, insecticides de stockage, suppression des herbicides en inter-rang, etc. ;

>>> des indicateurs de suivi de la mise en œuvre de ces plans et projets.

-

Les différentes phase du Plan d’action stratégique pour l’anticipation du potentiel retrait européen des substances actives et le développement de techniques alternatives pour la protection des cultures (PARSADA).

1. Établir un diagnostic avec une vision à 360°

- la situation phytosanitaire ;

- les solutions alternatives à envisager ;

- les priorités d'action à retenir.

2. Élaborer un plan d'action

- recherche ;

- développement ;

- déploiement des alternatives.

3. Concevoir et installer un dispositif de gouvernance

- comité de pilotage stratégique et opérationnel ;

- conseil scientifique.

4. Suivre la mise en œuvre du plan d'action

- ajuster le plan d'action ;

- indicateurs de suivi ;

- rendre compte aux financeurs.

Après identification des usages prioritaires pour la filière, les différentes étapes pour la rédaction d’un plan d’action et pour son suivi, sont les suivantes :

Étape 1. Établir un diagnostic avec une vision à 360° : la situation phytosanitaire, les solutions alternatives à envisager, les priorités d'action à retenir.

Étape 2. Élaborer un plan d'action :

- Recherche,

- Développement,

- Déploiement des alternatives.

Étape 3. Concevoir et installer un dispositif de gouvernance :

- Comité de pilotage stratégique et opérationnel,

- Conseil scientifique.

Étape 4. Suivre la mise en œuvre du plan d'action :

- ajuster le plan d'action,

- indicateurs de suivi,

- rendre compte aux financeurs.

-

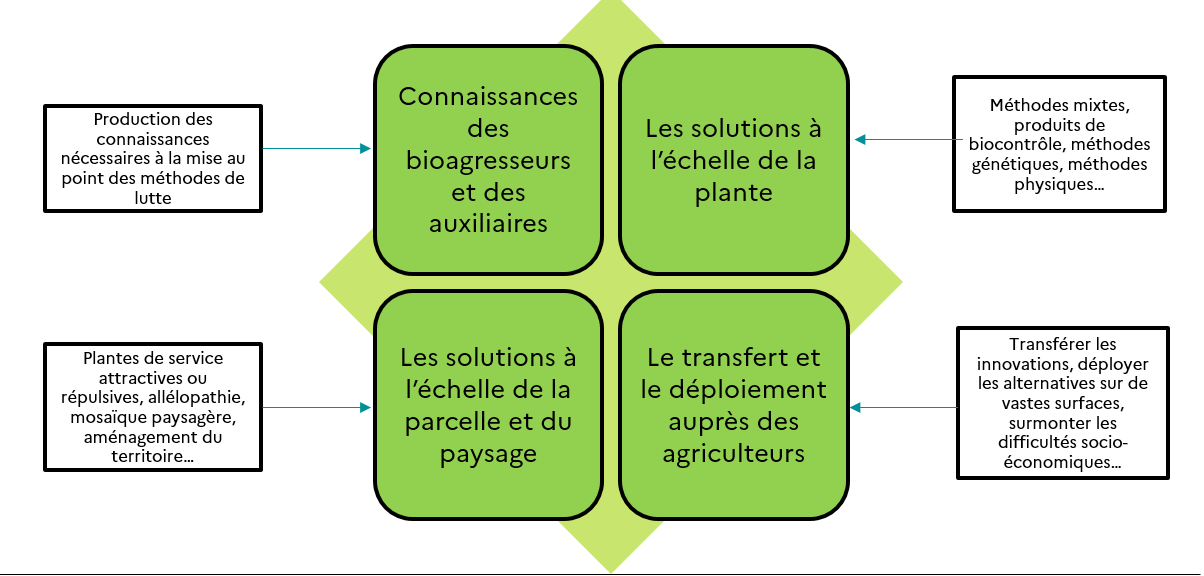

Les différents axes d’un plan d’action du PARSADA :

Les différents volets du Plan d’action stratégique pour l’anticipation du potentiel retrait européen des substances actives et le développement de techniques alternatives pour la protection des cultures (PARSADA).

- Connaissances des bioagresseurs et des auxiliaires : production des connaissances nécessaires à la mise au point des méthodes de lutte.

- Les solutions à l'échelle de la parcelle et du paysage : plante de service attractives ou répulsives, allélopathie, mosaïque paysagère, aménagement du territoire...

- Les solutions à l'échelle de la plante : méthodes mixtes, produits de biocontrôle, méthodes génétiques, méthodes physiques...

- Le transfert et le déploiement auprès des agriculteurs : transférer les innovations, déployer les alternatives sur de vastes surfaces, surmonter les difficultés socio-économiques...

Axe 1 : Connaissances des bioagresseurs et des auxiliaires : production des connaissances nécessaires à la mise au point des méthodes de lutte

Axe 2 : Les solutions à l'échelle de la parcelle et du paysage : plante de service attractives ou répulsives, allélopathie, mosaïque paysagère, aménagement du territoire, etc.

Axe 3 : Les solutions à l'échelle de la plante : méthodes mixtes, produits de biocontrôle, méthodes génétiques, méthodes physiques, etc.

Axe 4 : Le transfert et le déploiement auprès des agriculteurs : transférer les innovations, déployer les alternatives sur de vastes surfaces, surmonter les difficultés socio-économiques, etc.

-

Fin 2023, pour la première vague des usages menacés priorisés par les filières de production, au moins un plan d’action avait été validé pour chacune des 8 filières du PARSADA :

- Plan d’action de la filière Grandes cultures : « Gestion des graminées – adventices dans les rotations »

- Plan d’action de la filière Semences & plants : « Lutte contre les ravageurs coléoptères »

- Plan d’action de la filière Vigne : « Mildiou et black rot »

- Plans d’actions de la filière Horticulture : « Gestion des adventices » et « Gestion des thrips »

- Plans d’actions de la filière Fruits & légumes :

- Filière Fruits & légumes frais : « Gestion des adventices » et « Cerise - Gestion de Drosophila suzukii »

- Filière Fruits & légumes transformés : « Gestion de l’enherbement » et « Gestion des lépidoptères »

- Plan d’action de la filière Plantes à parfum, aromatiques et médicinales : « Gestion des adventices »

- Plans d’actions de la filière Cultures ultra-marines :

- Filière canne à sucre : « Gestion des adventices »

- Filière banane : « Cercosporiose noire »

- Filière fruits et légumes : « Gestion des ravageurs »

- Plan d’action de la filière production Agriculture biologique : « Gestion des maladies fongiques ».

À Télécharger :

Au cours de l’année 2024, un plan d’action spécifique à la filière Châtaigne a été validé :

-

À Télécharger :

Voir aussi

Lancement du chantier de planification écologique sur les produits phytopharmaceutiques

02 mai 2023Transition agroécologique

Planification écologique : le Gouvernement lance la consultation des parties prenantes sur la nouvelle stratégie Ecophyto 2030

30 octobre 2023Transition agroécologique

Une nouvelle stratégie nationale en construction sur les produits phytopharmaceutiques

11 juillet 2023Production & filières